|

| |

| ‘필사즉생, 필생즉사’에서 ‘즉’은 則이 맞다 | |

| 충무공 탄신 특집…이순신 장군 명언 어떻게 쓰는 것이 옳을까 | |

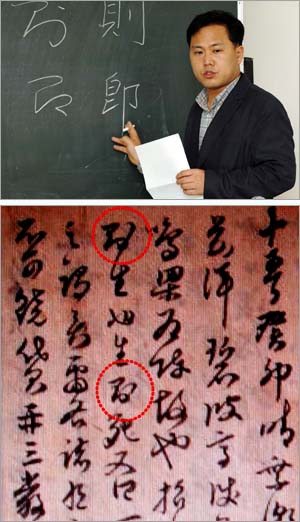

‘죽고자 하면 살고, 살고자 하면 죽는다’. 대한민국 국민이라면 누구나 알고 있는 이순신 장군의 명언이다. 하지만 이 유명한 말의 한문 원문을 어떻게 쓰느냐를 놓고 수시로 논란이 벌어진다.이순신 장군 탄신일을 맞아 과연 어느 글자가 맞는지 한문 초서 전문가노승석 박사를 찾아 확인해 봤다. 편집자 “오늘 자 외부 기고에 한자가 틀렸습니다. 당장 고치세요.”‘살고자 하면 죽고, 죽고자 하면 산다’는 이순신 장군의 명언의 원문(必死則生, 必生則死)이 신문에 실릴 때면 가끔 본지 편집실에 문의나 항의 전화가 걸려 올 때가 있다. 전화 내용은 거개가 같아서 “필사즉생에서 칼도변의 즉(則)자가 옳고, 곧 즉(卽)자는 틀렸다”거나 혹은 반대로 “대부분 필사즉생에서 곧 즉(卽)자로 쓰는데 왜 칼도변의 즉(則)자로 썼느냐”는 것이 요지다.다른 언론도 예외는 아니다. 국내 주요 언론사에서도 이 문제로 ‘바로잡습니다’라는 정정기사를 낸 적이 있을 정도로 자주 논란이 되는 문제다. 특히 군에서는 이 같은 논란이 더욱 빈번하다. 정신교육·지휘관의 취임사·간부들의 외부 기고 등에 단골로 인용되기 때문이다.이순신 장군의 명언을 놓고 논란이 벌어지는 이유는 무엇이고 정확한 표기법은 과연 무엇일까. 초서 전문가로 2005년 난중일기를 완역한 순천향대 이순신연구소 소속 노승석 박사를 찾아가 자문을 구했다. 취재의 요지를 설명하자 노 박사는 미소부터 짓는다. “안 그래도 군에서 전화를 많이 받습니다. 군에서 일년에 너댓 번은 이 문제로 전화를 걸어와 자문을 구해요. 군에서 자주 쓰는 말이라 더 관심도 많은 모양입니다.”노 박사는 벌떡 일어나 강의실로 가더니 칠판에다 초서를 휘갈겨 써 내려간다. 그리고는 한문 초서로 가득한 종이 두 장을 건네 준다. 그리고는 명쾌하게 결론부터 내렸다. “일단 결론부터 먼저 말하자면 ‘필사즉생, 필생즉사’에서 즉은 즉(則)자로 쓰는 것이 맞고, 즉(卽)은 틀린 겁니다.”노 박사는 난중일기에서 두 글자를 모두 찾아 보여주면서 해당 문구의 글자가 즉(卽)이 아니라 즉(則)일 수밖에 없는 이유를 설명했다. “초서에서 즉(則)자의 식별 포인트는 두 가지입니다. 초서 학습서로 유명한 초결백운가를 보면 즉(則)자는 우도촌점만(右刀寸點彎)이라고 했지요. 우선 글자 오른쪽에 점이 있고, 아랫부분에 갈고리가 있습니다. 보시면 난중일기의 해당 글자에는 두 가지 모두가 식별됩니다. 다시 말해 이순신 장군은 난중일기에서 즉(則)자로 쓴 겁니다.” 초서로 된 친필본 난중일기를 해서로 옮긴 이충무공전서 수록 난중일기에도 해당 구절은 모두 즉(則)자로 돼 있다. 난중일기 전체를 처음으로 현대 활자본으로 재구성한 조선사료총간의 난중일기에도 즉(則)자로 돼 있다. 국가기록유산 데이터베이스(DB) 구축 일환으로 난중일기 탈초 작업을 맡았던 노 박사도 해당 글자를 모두 즉(則)자로 읽었다. 고 이은상 선생, 고 조성도 박사 등 유명한 이순신 연구자 중에도 이순신의 어록을 정리할 때 즉(卽)자로 적은 사례는 없다. 그렇다면 즉(卽)자로 잘못 쓴 원문은 어디에서 나온 것일까. 일부 단행본은 물론 심지어 지방자치단체에서 세운 어록비에서 즉(卽)자로 쓴 경우가 있을 정도다. 현재 인터넷에서 즉(卽)자로 쓴 문서를 검색해 보면 무려 1만2000건이나 확인된다. 즉(卽)자로 잘못 읽게 된 유래는 여전히 불확실하지만 불교계 문헌에서 유래한 것일 가능성이 높다는 것이 일반적 추정이다. 불교 교리집에 흔히 등장하는 ‘생즉사 사즉생’(生卽死 死卽生)이라는 말은 ‘삶은 곧 죽음이요, 죽음은 곧 삶’이라는 뜻이다. 이순신 장군의 명언과는 약간 뉘앙스가 다른 말인 셈이다.노 박사는 이순신 장군의 친필 글씨를 떠나 의미상으로 봐도 즉(則)이 옳다고 말한다. 이순신 장군이 말한 발언은 ‘만약 ~하면 …한다’는 구조로 돼 있고 이런 뉘앙스라면 즉(則)으로 쓰는 것이 옳다는 것.출처를 따져 봐도 결론은 같다. 이순신 장군의 명언과 유사한 내용은 중국 병법서 오자(吳子)에도 등장한다. ‘반드시 죽으려 하면 살고, 살기를 바라면 죽는다’(必死則生 幸生則死)가 바로 그것. 행(幸)자가 다르지만 의미는 거의 같은데 역시 즉(則)자를 쓰고 있다는 것이 노 박사의 설명이다. 노 박사는 이순신 장군의 명언을 인용할 때 한글로도 충분히 그 뜻을 전달할 수 있겠지만 한자로 쓸 때는 제대로 쓰는 것이 좋겠다고 당부했다. “이순신 장군의 이 명언은 군인들의 사생관이나 전투에 임하는 정신자세를 보여 주기에 가장 적합한 명문이라고 생각됩니다. 이제는 인용할 때 즉(則)이 맞다는 것을 잊지 마세요.” 사진설명 위:순천향대 이순신 연구소의 노승석 박사가 즉(則)자와 즉(卽)자의 초서 모양을 설명하고 있다. 아래:난중일기 원문에서 흰색 원 표시가 된 부분이 즉(則)자를 적은 부분이다. 갈고리가 있고 오른쪽에 점이 있어 즉(則)자 초서의 특징을 잘 보여준다. 2009.04.28 글=김병륜·사진=김태형기자 lyuen@dema.mil.kr

충무공의 시심(망구순의 어머니)

어머니 병환이 우선하시다는 소식을 인편에 들었다. 그러나 아흔을 바라보시는 여든한 살의 나이에 이렇게 위험한 병세라서 걱정스럽고 눈물도 난다.

1595년 6월 12일 이순신 씀(ojozzz 풀어서 옮김).

因聞天只病患稍歇 然九十之年 得此危證 爲慮且泣

病患(병환). '병'(病)의 높임말. 稍歇(초헐). 우선하다. 병이 좀 차도가 있는 듯하다.

충무공 어머니 초계 변씨는 1515년 5월 4일생이다. 1595년에 여든한 살 생신을 맞았다. 여든한 살은 사람의 나이가 아흔을 바라본다는 뜻으로 망구(望九)라고도 한다. 망구순(望九旬)은 망구와 같은 말이다.

‘이순신의 난중일기 완역본’(노승석 옮김, 동아일보사, 2005년 발행)에는 ‘구순’이라고 번역했다. ‘구순’(九旬)은 아흔 살이기 때문에 문맥상으로는 ‘망구순’(望九旬)이나 ‘망구’(望九)라고 해야 맞다

|

▶충남 보령시 천수암 에서 서해문화포럼을 마치고 ~~

▶천년의 세월 성주사지 에서 서해문화포럼 회원님들 과 함께~~

'노승석 박사를 아시나요?' 카테고리의 다른 글

| 계금장군 청덕비 (0) | 2009.08.27 |

|---|---|

| 노승석박사 (0) | 2009.08.26 |

| [스크랩] 난중일기32일[조선일보3] (0) | 2009.06.20 |

| 칼의 노래’ 이순신 감성을 노래하다 (0) | 2009.05.04 |

| 文學博士 盧承奭 약 력 (0) | 2009.05.04 |